Hablar de “navegación de recreo” exige una precaución conceptual previa que no siempre se tiene en cuenta: el recreo no es una ausencia de trabajo, sino una forma histórica de organizar el tiempo. No toda sociedad conoce el recreo, ni todo tiempo no productivo es recreativo. El recreo aparece cuando una comunidad es capaz de separar una parte de su tiempo vital de la lógica inmediata de la subsistencia y del rendimiento, y de dotar a ese tiempo de un sentido propio, no instrumental.

En las sociedades preindustriales, el mar es un espacio eminentemente funcional. Navegar implica riesgo, esfuerzo y conocimiento especializado, y se hace por necesidad: para pescar, comerciar, guerrear o explorar. El barco es, ante todo, una herramienta, y su diseño responde de manera directa a su función. Incluso cuando alcanza formas refinadas, esa refinación está al servicio de la eficacia. El tiempo pasado a bordo no se elige: se acepta.

Desde esta perspectiva, la navegación de recreo no puede surgir mientras el mar siga siendo un territorio de obligación. Para que aparezca una relación electiva con el mar es necesario un cambio profundo en la estructura social del tiempo: la posibilidad de no navegar y, aun así, vivir. Ese umbral no se cruza de manera homogénea ni simultánea; aparece primero en grupos sociales concretos y se manifiesta de formas ambiguas.

En la Europa moderna, especialmente a partir de los siglos XVII y XVIII, comienza a observarse una transformación lenta pero decisiva. El desarrollo del comercio marítimo, la consolidación de los Estados modernos y la acumulación de capital permiten que determinadas élites se relacionen con el mar de una manera distinta. No porque dejen de depender de él, sino porque pueden dominarlo sin exponerse directamente.

Es en este contexto cuando aparecen las primeras embarcaciones destinadas explícitamente al ocio, aunque todavía no al recreo en sentido pleno. Los primeros yates modernos no nacen como espacios de experiencia compartida, sino como objetos de representación. Navegar sin una finalidad económica inmediata se convierte en un signo de distinción. El barco deja de ser solo un medio y pasa a ser un símbolo.

Esta apropiación simbólica del mar no implica todavía democratización alguna. Al contrario, fija una frontera. El mar, que durante siglos había sido un espacio común —aunque peligroso—, comienza a codificarse como escenario exclusivo. Los clubes náuticos, las regatas privadas y las embarcaciones de recreo aristocráticas no abren el mar: lo reordenan socialmente.

Desde el punto de vista histórico, este momento es importante no porque funde la navegación de recreo, sino porque construye el imaginario que la rodeará durante mucho tiempo: el mar como espacio de privilegio, el barco como signo de clase, la navegación como actividad excepcional. Este imaginario, nacido en la Edad Moderna, seguirá proyectándose durante los siglos siguientes y aún condiciona la percepción contemporánea de la náutica.

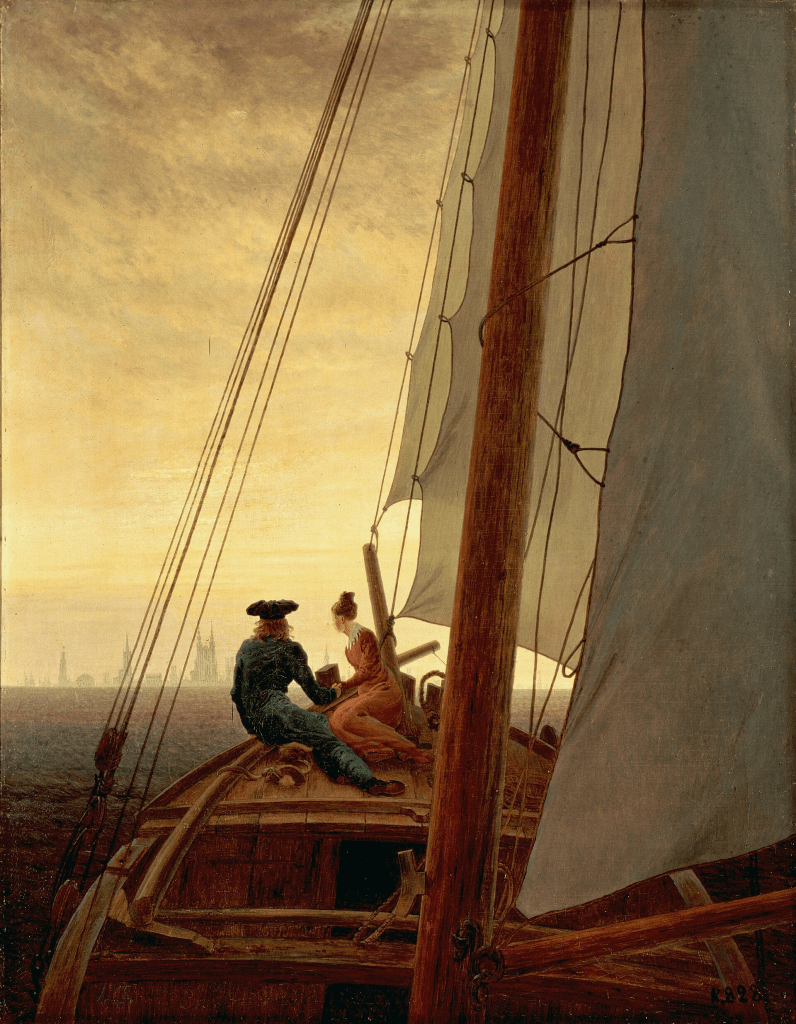

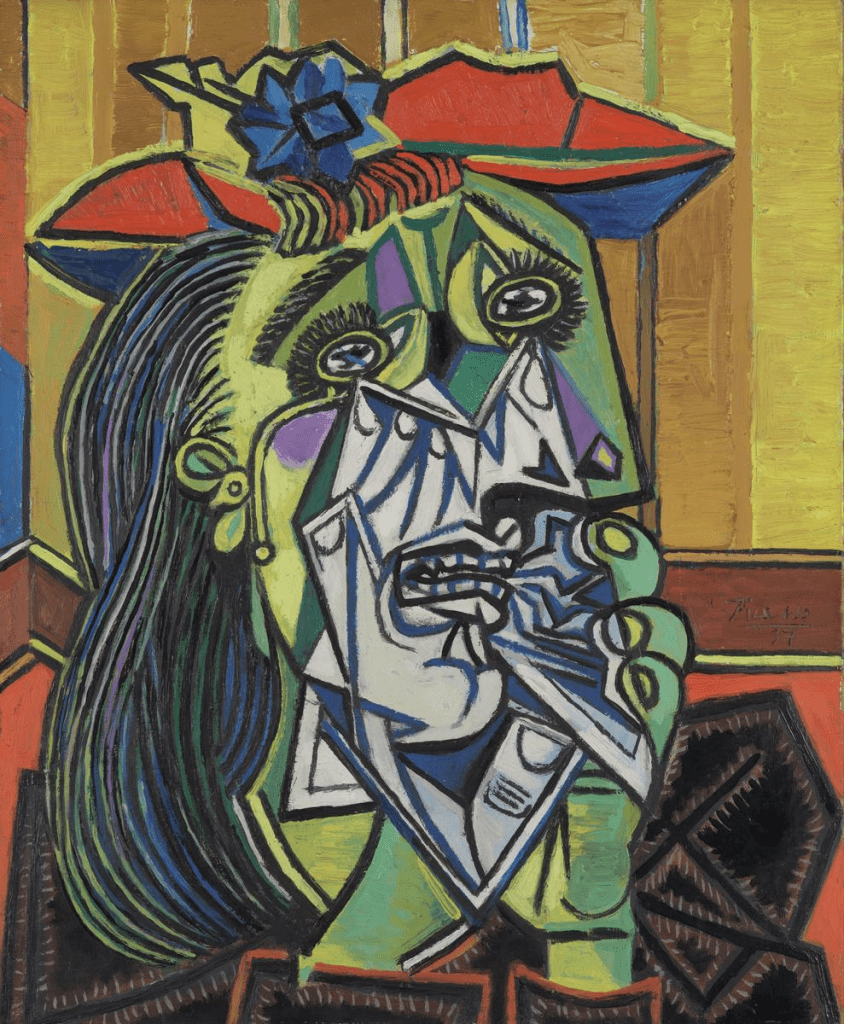

El Romanticismo introduce un cambio cualitativo en esta relación. A finales del siglo XVIII y durante el XIX, el mar deja de ser únicamente un espacio de dominio o de representación y comienza a ser pensado como experiencia interior. La sensibilidad romántica transforma el paisaje marítimo en un lugar de confrontación con lo sublime, con lo infinito y con el límite humano. El mar ya no es solo útil ni decorativo: es significativo.

Este giro cultural es fundamental para la historia del recreo. Por primera vez, la relación con el mar se legitima desde la subjetividad. No se navega únicamente para mostrar poder o destreza, sino para sentir, para enfrentarse a lo indeterminado, para experimentar una forma de libertad que no puede reducirse a la utilidad. El ocio comienza a adquirir una dimensión moral y existencial.

Sin embargo, esta transformación sigue siendo, en gran medida, elitista. El Romanticismo marítimo se expresa en la literatura, en la pintura, en los viajes de formación y en las travesías excepcionales. El barco romántico es todavía un objeto singular, no una herramienta cotidiana. La navegación se vive como acontecimiento, no como hábito.

Aun así, este momento es decisivo porque introduce una idea que será central en la navegación de recreo posterior: navegar puede tener sentido por sí mismo, independientemente de su resultado material. El mar empieza a ser un lugar al que se va no solo para llegar a otro sitio, sino para estar.

En la segunda mitad del siglo XIX, esta sensibilidad se canaliza parcialmente a través del deporte. La regata moderna surge como una forma de ordenar el ocio marítimo dentro de reglas, calendarios y jerarquías. La competición permite legitimar el tiempo no productivo: se navega “por nada”, pero ese “nada” se traduce en prestigio, reconocimiento y clasificación.

Desde una perspectiva histórica, la regata cumple una doble función. Por un lado, contribuye al desarrollo técnico y al perfeccionamiento de los diseños navales. Por otro, mantiene la navegación de recreo dentro de un marco social controlado, evitando que se convierta en una práctica verdaderamente popular. La regata es abierta en teoría, pero selectiva en la práctica.

Durante este período, la navegación de recreo sigue siendo minoritaria, pero comienza a estructurarse. Aparecen tipologías, normas, escuelas, publicaciones especializadas. El ocio marítimo deja de ser improvisado y empieza a institucionalizarse. Sin embargo, sigue sin resolverse la cuestión central: cómo hacer del mar un espacio accesible y repetible.

Será en el tránsito del siglo XIX al XX cuando se produzca el desplazamiento decisivo. La industrialización, la urbanización y las luchas sociales por el tiempo libre introducen una novedad histórica radical: el ocio deja de ser privilegio de unos pocos y comienza a integrarse, lentamente, en la vida de sectores más amplios de la sociedad.

Este proceso no es inmediato ni uniforme, pero tiene consecuencias claras. El tiempo libre se estructura —aparecen el fin de semana, las vacaciones— y el ocio se vuelve planificable. En este nuevo marco, la navegación de recreo ya no puede depender de barcos excepcionales ni de gestas puntuales. Necesita artefactos estables, asumibles, repetibles.

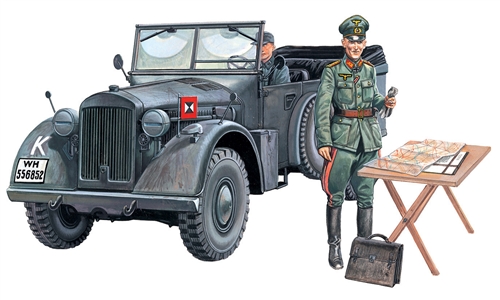

Un ejemplo notable ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la frontera entre navegación profesional, militar y recreativa se volvió porosa de forma abrupta. En la evacuación de Dunkerque en 1940, la carencia de medios adecuados por parte de la Royal Navy para operar en aguas someras y playas abiertas obligó a recurrir a una flota improvisada de embarcaciones civiles. Barcos de recreo, pesqueros costeros, remolcadores, barcazas fluviales y pequeñas lanchas privadas fueron movilizados —en muchos casos por iniciativa directa de sus propietarios— para transportar tropas desde la costa hasta los buques de mayor porte fondeados mar adentro. Estas embarcaciones, concebidas para el ocio, el trabajo local o el tráfico menor, demostraron una capacidad de adaptación extraordinaria en un contexto extremo, precisamente porque estaban pensadas para operar cerca de la costa, maniobrar en espacios reducidos y ser gobernadas por tripulaciones mínimas con profundo conocimiento práctico del medio.

Desde una perspectiva histórica, este episodio tiene un valor que va más allá de lo estrictamente militar. La llamada flotilla de “pequeños barcos” reveló hasta qué punto la cultura marítima civil —incluida la navegación de recreo— había generado, ya a comienzos del siglo XX, una reserva de conocimiento, técnica y autonomía distribuida en la sociedad. Muchos de aquellos patrones no eran marinos profesionales, sino aficionados experimentados, pescadores locales o propietarios de embarcaciones privadas que asumieron riesgos considerables movidos por una combinación de deber cívico, iniciativa personal y familiaridad con el mar. Dunkerque demuestra así que el barco pequeño, mantenido y gobernado por particulares, no solo fue un instrumento de ocio o de subsistencia, sino también un recurso estratégico inesperado. En términos de historia del recreo marítimo, este episodio subraya una idea fundamental: la democratización del acceso al mar no solo amplía el campo del placer y del aprendizaje, sino que crea una capacidad social latente, capaz de activarse cuando las circunstancias lo exigen.

Dejando al lado el heroico episodio de Dunkerque, y siguiendo desde el punto de vista histórico, es aquí donde se sientan las bases reales de la democratización náutica. No por una ideología explícita, sino por una convergencia material: la existencia de tiempo libre, el desarrollo de técnicas constructivas en serie y la difusión social del conocimiento náutico.

En ese cruce aparece el velero de crucero pequeño como objeto histórico nuevo. No es un yate aristocrático ni un barco de regata pura. Es un artefacto pensado para el uso frecuente, para la familia, para la repetición. Su valor no reside en su excepcionalidad, sino en su capacidad de sostener una práctica continuada.

Antes de entrar de lleno en ese barco “posible”, conviene señalar una tensión que organiza gran parte del imaginario náutico del siglo XX y que atraviesa todo el desarrollo posterior del recreo marítimo. Esa tensión puede formularse en tres polos:

- El recreo como comodidad, asociado al confort, al descanso y a la domesticación del mar.

- El recreo como desafío, vinculado a la aventura, la regata y la superación del límite.

- El recreo como relato, donde la navegación se convierte en narrativa, en símbolo y en espectáculo.

Estas tres formas coexisten, se solapan y, a veces, se contradicen. No todas producen la misma cultura ni los mismos efectos históricos. Precisamente por eso, las figuras de Bernard Moitessier, Éric Tabarly y Donald Crowhurst resultan tan esclarecedoras: no como personajes aislados, sino como tipos históricos que encarnan respuestas distintas a una misma pregunta moderna: qué significa navegar cuando ya no es necesario hacerlo.

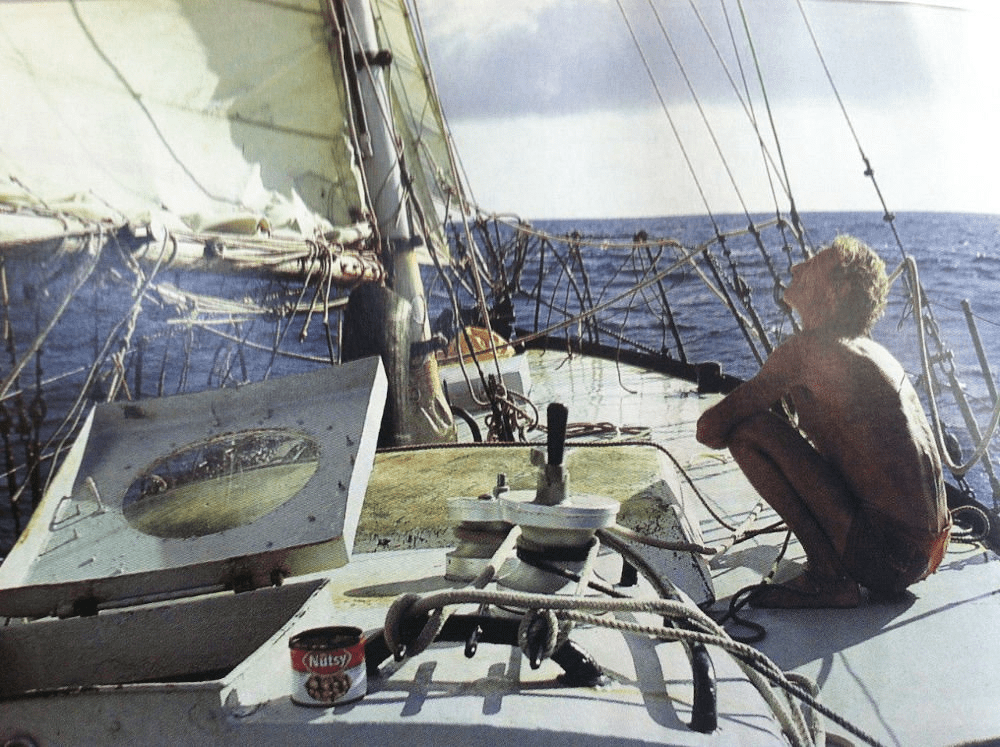

Moitessier y el recreo como retirada: navegar para abstraerse

La figura de Bernard Moitessier es decisiva no solo por sus travesías, sino por lo que su caso obliga a pensar: hay una forma de recreo que no consiste en “descansar”, sino en abstraerse. Su relación con el mar, tal como quedó fijada en su escritura y en la memoria náutica posterior, se sitúa en el extremo opuesto de la navegación como consumo. No se trata de ir al mar a “tener una experiencia”, sino de aceptar el mar como régimen de vida —con sus reglas, su lentitud, su monotonía y su exigencia— y, desde ahí, desplazar el centro de gravedad de la existencia.

Su velero Joshua se convirtió en un emblema precisamente por eso: porque encarnaba un ideal de suficiencia, de autonomía y de coherencia técnica. No era un barco concebido para impresionar, sino para sostener una vida a bordo sin depender de infraestructuras externas. En Moitessier, el recreo no se define por el confort, sino por una forma de libertad negativa: libertad entendida como reducción, como simplificación voluntaria. Ese gesto, históricamente, es importante porque reorienta la narrativa del ocio náutico: demuestra que el mar puede ser buscado por razones que no son ni la ostentación ni el deporte, sino la construcción de un margen vital.

Moitessier fue, ante todo, un navegante que rechazó de manera explícita la lógica del éxito moderno cuando esta entraba en conflicto con su comprensión del mar y de la existencia. Su decisión de abandonar la Golden Globe Race cuando tenía la victoria prácticamente asegurada no puede interpretarse como una excentricidad romántica, sino como una derrota deliberada frente a un sistema de valores que no compartía. A partir de ese gesto, su vida quedó marcada por una ética de la suficiencia, la reducción y la atención al entorno: navegar despacio, con medios limitados, aceptando la dependencia del viento y del tiempo como condiciones no negociables. Sus logros —circunnavegaciones, travesías en solitario, una obra escrita de enorme influencia— conviven inseparablemente con sus fracasos materiales, sus dificultades económicas y una progresiva marginalidad respecto a la náutica institucionalizada. Moitessier no buscó integrar su experiencia en un sistema deportivo, técnico o comercial; eligió, por el contrario, situarse en los márgenes, donde la navegación se convierte en forma de vida antes que en disciplina.

El final de Moitessier fue coherente con esa trayectoria de retirada consciente. Tras años de vida austera en el Pacífico, marcada por problemas de salud y por un progresivo alejamiento del mundo editorial y mediático, murió el 16 de junio de 1994 en París, a consecuencia de un cáncer. No falleció en el mar ni durante una travesía, sino en tierra, lejos de cualquier épica, después de haber pasado buena parte de su vida reduciendo su dependencia de todo aquello que consideraba superfluo. Desde una perspectiva histórica, su muerte subraya una paradoja significativa: Moitessier no fue un héroe trágico ni un mártir del océano, sino un hombre que sobrevivió al mar durante décadas y eligió conscientemente cómo y desde dónde vivir. Su legado no reside en una técnica concreta ni en una tipología de barco, sino en una pregunta incómoda que sigue vigente: qué significa navegar cuando ya no se navega para llegar antes que otros, sino para permanecer fiel a una forma de estar en el mundo.

Si se mira desde una historia social del ocio, Moitessier representa una tensión clásica de la modernidad tardía: el recreo como rechazo del ritmo industrial y urbano. No es un héroe “romántico” en sentido superficial, sino un caso-límite que revela que la navegación de recreo puede funcionar como práctica filosófica, no como entretenimiento.

Tabarly y el recreo como laboratorio: regata, técnica y dificultad

Éric Tabarly representa otra genealogía: la del recreo que se organiza alrededor de la competencia y del progreso técnico. Con Tabarly, la regata deja de ser un mero juego de élite y se convierte en un dispositivo cultural que acelera la innovación: materiales, aparejos, soluciones de cubierta, formas de casco, todo se somete a prueba bajo presión real.

Los Pen Duick importan aquí no como “barcos famosos”, sino como serie histórica: cada uno condensa problemas y respuestas de su época, y Tabarly aparece menos como propietario que como operador técnico. Lo característico de su caso es la dificultad de concebir y construir: la navegación deportiva oceánica, cuando se toma en serio, no admite improvisación. Exige financiación, oficio, iteración, a veces fracaso. La leyenda de la regata suele borrar ese trabajo y quedarse con la imagen final del barco triunfante; un ensayo histórico serio debe devolver el espesor al proceso: diseñar, construir, ajustar, romper, rehacer.

La trayectoria de Éric Tabarly ocupa un lugar singular en la historia marítima europea del siglo XX porque articula, como pocas, tres dimensiones que rara vez convergen con tanta claridad: la innovación técnica, la legitimación cultural de la vela oceánica y la difusión social del conocimiento náutico. Tabarly no fue únicamente un navegante excepcional, sino un constructor de sentido histórico. Con los distintos Pen Duick transformó la regata oceánica en un laboratorio permanente, donde cada victoria iba acompañada de avances concretos en diseño, aparejo y metodología de navegación. Ganador de la Transat en solitario, protagonista central del renacimiento de la vela francesa de posguerra y figura clave en la profesionalización moderna de la navegación de recreo y competición, su influencia excede ampliamente el palmarés deportivo. Tabarly contribuyó decisivamente a que la vela dejara de percibirse como un vestigio romántico o aristocrático y pasara a entenderse como una disciplina técnica exigente, abierta a la innovación y compatible con una cultura democrática del mar.

Su muerte, sin embargo, estuvo desprovista de cualquier épica pública. El 12 de junio de 1998, Éric Tabarly cayó al mar de noche, sin chaleco salvavidas, desde la cubierta del Pen Duick I mientras navegaba frente a las costas de Irlanda. El barco continuó su rumbo y el cuerpo no fue recuperado hasta varios días después. La escena final resulta casi paradigmática: no una derrota deportiva ni una tragedia espectacular, sino un accidente silencioso, ligado a la práctica cotidiana de la navegación. Tabarly murió como había vivido gran parte de su vida adulta: a bordo de un velero, en tránsito, en condiciones reales, sin mediación simbólica. Desde una perspectiva histórica, su final subraya una constante del mar que él nunca ocultó: por mucha técnica, experiencia o prestigio acumulados, la navegación sigue siendo un espacio donde el riesgo no desaparece, solo se gestiona. Esa coherencia final —entre vida, oficio y muerte— explica en buena medida por qué su figura sigue ocupando un lugar central y respetado en la memoria marítima contemporánea.

En términos de cultura del recreo, Tabarly muestra que el ocio náutico puede ser una disciplina rigurosa: el placer existe, pero es un placer mediado por la exactitud. La regata, lejos de ser un capricho, opera como forma de conocimiento: obliga a medir, a comparar, a objetivar. Y por eso su influencia se filtra hacia abajo. Muchas soluciones que más tarde aparecen en el crucero “normal” —en barcos familiares y asequibles— han pasado antes por la criba de la competición.

Crowhurst y el reverso del recreo: cuando la voluntad y la temeridad sustituyen al conocimiento

El caso de Donald Crowhurst introduce un tercer modo histórico, más incómodo pero imprescindible: el recreo como escenario de autoengaño y colapso. Crowhurst no encarna el espíritu aventurero disciplinado, sino el riesgo estructural de una época: la época en que el desafío oceánico se convierte en espectáculo y, por tanto, en promesa social. La regata deja de ser solo práctica náutica y pasa a ser posibilidad de ascenso simbólico.

Su historia suele contarse como tragedia personal, pero históricamente es algo más: revela lo que sucede cuando la lógica del trofeo, del patrocinio y de la expectativa pública se impone sobre la preparación. El amateurismo no es, en sí mismo, un problema; la navegación está llena de amateurs competentes. El problema aparece cuando la competencia técnica requerida no se reconoce, o se suplanta por confianza, urgencia o necesidad de demostrar. En ese contexto, el barco “imposible” no es un accidente anecdótico, sino el síntoma de una contradicción: la del desafío oceánico convertido en evento mediático.

La participación de Donald Crowhurst en la Golden Globe Race de 1968 constituye uno de los episodios más complejos y perturbadores de la historia de la navegación de recreo y de la regata oceánica. Crowhurst no era un marino profesional ni un navegante oceánico experimentado, sino un ingeniero autodidacta, empresario frágil y profundamente convencido de que el progreso técnico y la voluntad podían compensar la falta de oficio. Para financiar su participación empeñó prácticamente todos sus bienes, comprometió la estabilidad económica de su familia y se apoyó en patrocinadores a los que prometió innovaciones tecnológicas que nunca llegaron a materializarse plenamente. Su trimarán, concebido como una solución avanzada y revolucionaria, resultó estructuralmente inadecuado para la navegación oceánica. Sin embargo, más allá de la precariedad técnica, lo que define su empresa es un afán genuino de superación: Crowhurst creía que el mar podía ser conquistado mediante ingenio, optimismo y determinación personal. Su filosofía náutica —ingenua, voluntarista, profundamente moderna— estaba marcada por la idea de que el desafío, por sí mismo, otorgaba legitimidad, incluso cuando el conocimiento y la experiencia no acompañaban.

Cuando comprendió que no podía completar la vuelta al mundo y que regresar supondría una ruina personal y familiar irreversible, Crowhurst optó por una huida simbólica: comenzó a falsificar posiciones, construyendo una travesía imaginaria paralela a su navegación real en el Atlántico Sur. Esa mentira, inicialmente defensiva, se convirtió progresivamente en un sistema cerrado del que ya no pudo salir. Sus diarios muestran con claridad el deterioro psicológico de un hombre atrapado entre la expectativa pública, la culpa privada y una concepción casi mística de su propio papel. En julio de 1969, su trimarán fue hallado a la deriva; Crowhurst había desaparecido en el océano, presumiblemente arrojándose al mar. Su muerte no fue el resultado directo de una tormenta ni de un fallo técnico inmediato, sino el desenlace de una tensión insostenible entre ambición, autoengaño y soledad. Su legado es incómodo pero fundamental: Crowhurst encarna el límite extremo del recreo convertido en espectáculo, y su historia sigue funcionando como advertencia histórica sobre lo que ocurre cuando la narrativa del desafío suplanta al conocimiento, y cuando el mar —indiferente a la voluntad— exige cuentas que no admiten ficción.

En un artículo sobre la náutica de recreo como este, Crowhurst funciona como advertencia histórica: el mar tolera mal la narrativa. La narrativa puede impulsar, pero no sustituye al conocimiento, al diseño prudente, a la elección de un barco coherente con los medios y con la experiencia de quien lo gobierna.

Si se colocan estas tres figuras en serie, el panorama se ordena, y Moitessier nos muestra que el recreo puede ser renuncia, abstracción y suficiencia; Tabarly, que el recreo puede ser técnica, método, mejora y forma de vida; y Crowhurst nos enseña que el recreo, cuando se contamina de expectativa y atajo, puede volverse destructivo.

Y es precisamente aquí donde el ensayo debe volver al terreno de lo estable: al barco que no depende de gestas, ni de laboratorio extremo, ni de relato mediático, sino de uso repetido. Ese barco, en la segunda mitad del siglo XX, tiene un tamaño y una lógica bastante definibles.

El velero de crucero contenido como artefacto social: siete u ocho metros y una economía doméstica

La democratización de la navegación de recreo no se comprende desde los grandes yates ni desde la regata oceánica de élite, sino desde una tipología intermedia: el velero de crucero pequeño, capaz de sostener vida a bordo un fin de semana y, al mismo tiempo, mantenerse sin convertir la propiedad en un sistema empresarial.

El rango de siete u ocho metros se vuelve histórico por razones objetivas:

- Manejabilidad: un barco así puede gobernarse con dos personas, incluso con experiencia moderada, sin que la maniobra se convierta en riesgo crónico.

- Costes con proporcionalidad: amarre, varada, velas, antifouling y pequeñas reparaciones permanecen dentro de una escala que muchas economías familiares pueden asumir, especialmente en mercado de ocasión.

- Habitabilidad suficiente: sin lujo, pero con la mínima arquitectura de vida: literas, estiba, un espacio para cocinar y resguardarse.

- Aprendizaje real: en estos barcos se aprende navegación, meteorología práctica, fondeo, rutinas de mantenimiento y cultura del mar sin el colchón excesivo de la automatización o del tamaño.

En otras palabras: es el tamaño que produce cultura, porque produce repetición. Y esa repetición —salir, regresar, ajustar, reparar, volver a salir— es la condición material de la democratización.

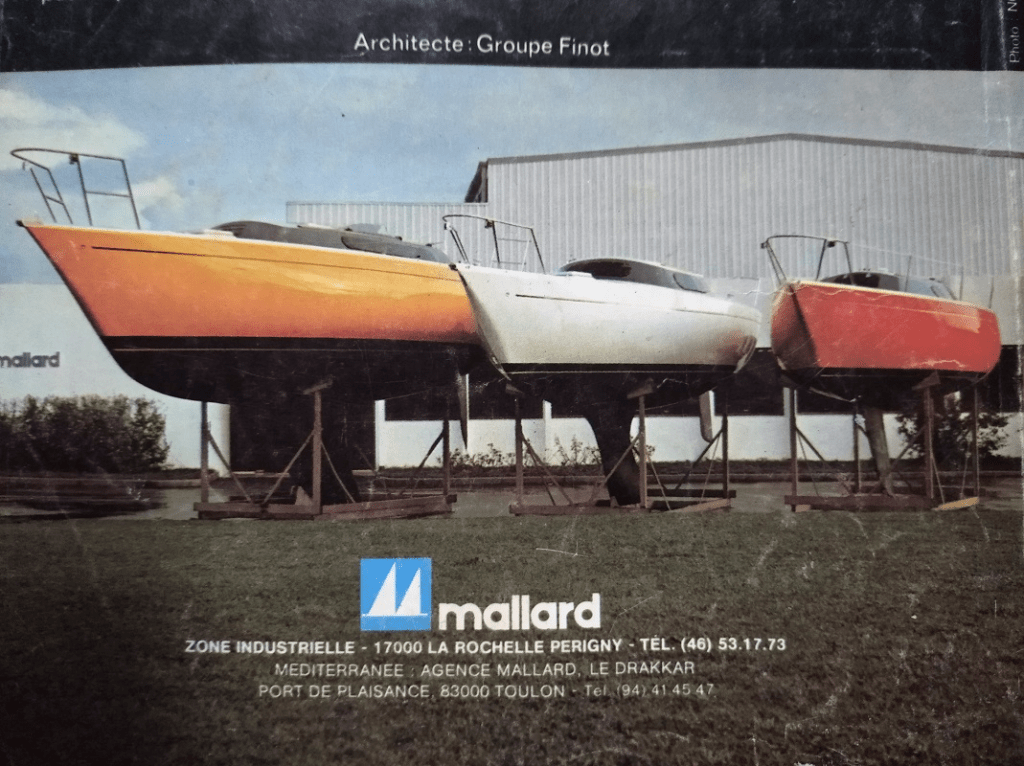

El Mallard Rêve de Mer: historia de un crucero familiar nacido para durar

Aquí entra, por derecho, el Mallard Rêve de Mer. Si el ensayo necesita un ejemplo que encarne esa tipología, este lo hace con especial eficacia: no como “barco mítico”, sino como barco históricamente representativo de una concepción del crucero familiar que se estabiliza entre los años sesenta y ochenta en la fachada atlántica francesa.

La Rochelle no es un detalle geográfico decorativo. Es un nodo histórico de construcción y práctica náutica en el Atlántico francés: mar exigente, mareas, costa que obliga a pensar refugios y ventanas meteorológicas. Un barco concebido ahí, para uso familiar y repetido, tiende a incorporar una idea de robustez y de prudencia que no siempre se encuentra en diseños pensados para aguas más complacientes o para un uso más ocasional.

El Mallard Rêve de Mer nace como pequeño crucero de fin de semana —en el sentido literal: barco para salir con frecuencia, no para planificar una gran campaña anual—. Esa función moldea todo: proporciones, distribución interior, soluciones de cubierta, sencillez del conjunto.

Sin entrar en una ficha técnica -que además varía por unidades, refits y configuraciones-, lo que importa históricamente es la coherencia: un velero de alrededor de siete metros largos, manga moderada, desplazamiento que ofrece sensación de barco “plantado”, y un plan vélico pensado para equilibrar rendimiento razonable y control.

Esto se traduce, en la práctica, en tres efectos: comportamiento noble, tolerancia al error y mantenimiento comedido.

El interior de estos cruceros de época no debe juzgarse con categorías contemporáneas de “espacio” o “volumen”. Su lógica es otra: hacer habitable lo necesario. Una pareja -y, con ajustes, una familia- puede dormir, preparar comidas simples, almacenar equipo, pasar mala mar resguardada. No es un apartamento, pero casi.

Y esto, en un ensayo histórico, es decisivo: la democratización del mar no exige lujo; exige posibilidad de permanencia. El Mallard es un ejemplo de esa permanencia mínima: permite que el fin de semana no sea solo navegación diurna, sino experiencia completa -salida, fondeo o noche en puerto, regreso-.

En el período de los años sesenta, setenta y ochenta, el Rêve de Mer encaja en un ecosistema social que lo necesita: familias que incorporan el mar o la caravana a sus vacaciones o escapadas de fin de semana; clubes y puertos náuticos, algunos elitistas, en los que prolifera la afición y se vuelve comunitaria; y una evidente cultura material en la que el barco se concibe como un bien de «lujo» y duradero.

En ese marco, un crucero pequeño, robusto y honesto no es un “producto”: es un instrumento de vida. Su virtud no es sobresalir, sino aguantar y repetir.

La razón contemporánea es distinta pero convergente. Hoy el Rêve de Mer -y el resto de Mallards, Pumas, Furias, Diones, etc.- se vuelve ejemplar por cuatro factores:

- Acceso económico: la caída relativa de precios en segunda mano ha permitido que barcos que en su día fueron aspiracionales de clase media hoy sean entrada real para nuevos navegantes.

- Prestación suficiente: en navegación costera, el “suficiente” es crucial; no se necesita un barco extremo para construir experiencia.

- Costes controlables: el tamaño limita la escalada presupuestaria y hace viable el mantenimiento sin profesionalización permanente.

- Robustez de época: muchas unidades conservan una estructura y una lógica constructiva pensadas para durar, no para rotar.

En un ensayo histórico, esta convergencia tiene un valor argumental fuerte: el Rêve de Mer permite afirmar que la democratización no es solo un fenómeno de mercado, sino una continuidad material de diseños adecuados.

La navegación de recreo, en su sentido más sólido, no empieza en el yate de excepción ni en la hazaña mediática. Empieza cuando la navegación se vuelve repetible y socialmente transmisible: cuando un saber de mar pasa de mano en mano, y cuando el barco se convierte en un medio proporcionado entre técnica, tiempo libre y economía.

Moitessier, Tabarly y Crowhurst muestran tres extremos del recreo moderno —retirada, laboratorio, colapso—. El Mallard Rêve de Mer muestra, en cambio, la zona media histórica: la zona donde el mar deja de ser mito y se vuelve práctica; donde el ocio no es representación, sino continuidad.

Si el propósito de este artículo, o mini ensayo, es desmitificar la náutica como asunto de ricos, el argumento más eficaz no es moral ni retórico: es histórico y material. La historia del recreo marítimo se sostiene, sobre todo, en barcos de escala humana.

BIBLIOGRAFÍA

CHASSE-MARÉE. Les petits croiseurs familiaux français des années 1960–1980. Chasse-Marée, Douarnenez, s. f.

[Última revisión: 1 de febrero de 2026] Extraído de: https://www.chasse-maree.com/dossiers/voiliers-de-croisiere-classiques/

CROWTHER, BOSLEY. Dunkirk: History, Film and the Little Ships. British Film Institute, Londres, 2017. pp. 45–78.

FRIEND, STEPHEN. The Little Ships of Dunkirk. Seaforth Publishing, Barnsley, 2010. pp. 12–56.

HISSE ET OH. Mallard Rêve de Mer – retours d’expérience et données techniques. Hisse et Oh, s. f. [Última revisión: 1 de febrero de 2026] Extraído de: https://www.hisse-et-oh.com/sailing/mallard-reve-de-mer

IMPERIAL WAR MUSEUM. Dunkirk and the Little Ships. Imperial War Museums, Londres, s. f. [Última revisión: 1 de febrero de 2026] Extraído de: https://www.iwm.org.uk/history/the-little-ships-of-dunkirk

MOITESSIER, BERNARD. El largo viaje. Editorial Juventud, Barcelona, 2022. pp. 17–112; 285–364.

MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE. Construction navale de plaisance à La Rochelle au XXe siècle. Musée Maritime de La Rochelle, La Rochelle, s. f. [Última revisión: 1 de febrero de 2026] Extraído de: https://www.museemaritimelarochelle.fr

NICHOLS, PETER. Una regata de locos. Editorial Juventud, Barcelona, 2003. pp. 23–94; 201–289.

NOLAN, CHRISTOPHER. Dunkerque. Warner Bros. Pictures, Los Ángeles, 2017. [Última revisión: 1 de febrero de 2026] Extraído de: https://www.warnerbros.com/movies/dunkirk

ROYAL NAVAL ASSOCIATION. The Little Ships of Dunkirk: Civilian Boats at War. Royal Naval Association, Londres, s. f. [Última revisión: 1 de febrero de 2026] Extraído de: https://www.royalnavalassociation.org.uk/history/little-ships-of-dunkirk

SAILING TODAY. Classic Small Cruisers: Why 7–8 Metres Still Matter. Sailing Today, Londres, 2021. [Última revisión: 1 de febrero de 2026] Extraído de: https://www.sailingtoday.co.uk/boats/classic-small-cruisers/

TABARLY, ÉRIC. Manual de maniobra. Ediciones Cartamar, Madrid, 2018. pp. 9–67; 121–176.

TABARLY, ÉRIC. Pen Duick. Éditions Arthaud, París, 1998. pp. 41–133.

XBOAT. Mallard Rêve de Mer – fiche technique et historique. Xboat, s. f. [Última revisión: 1 de febrero de 2026] Extraído de: https://www.xboat.es/716-MALLARD_REVE-DE-MER.html