Hay libros que nacen ya destinados al fracaso, que llegan al mundo literario o académico con el peso de la incomprensión y la indiferencia, y que, sin embargo, con el paso del tiempo ascienden muy lentamente desde los márgenes hasta convertirse en clásicos. Así ocurrió con Moby-Dick; or, The Whale, la monumental obra que Herman Melville publicó en 1851. Su recepción fue tremendamente fría; sus contemporáneos consideraron la novela un texto errático, excesivo, desmesurado, puritano y hasta de carácter científico. Algunos críticos estadounidenses la tacharon de “pretenciosa”, mientras que los británicos la censuraron con bastante severidad, sobre todo por ciertos pasajes que insinuaban, con la sutileza propia de la literatura del XIX, una posible relación homosexual entre el protagonista Ismael y el arponero polinesio Queequeg. Para la sociedad victoriana, aquella camaradería que se resolvía en una cama compartida era motivo de escándalo. Pero el tiempo, casi siempre implacable con lo efímero y sorprendentemente generoso con lo original, terminó colocando a Moby Dick en el lugar que nunca debió serle negado.

Porque si existe una obra que pueda ostentar, sin rubor y con plena legitimidad, la etiqueta de Gran Novela Americana, esa es la historia del capitán Ahab y su cruzada maníaca contra la ballena blanca. Ni Las uvas de la ira de Steinbeck, ni El gran Gatsby de Fitzgerald, ni Huckleberry Finn de Mark Twain han alcanzado esa combinación de ambición formal, densidad simbólica y vastedad oceánica que Melville discutió en el océano mismo. Moby Dick no solo pretende contar una historia: pretende abarcar la condición humana entera, su misterio, su ira, su insignificancia frente al infinito, y su tendencia al desastre.

Y, sin embargo, la paradoja que rodea a este libro es que semejante obra literaria tiene una raíz histórica profundamente concreta. Melville no inventó a la gran ballena blanca: la heredó del mundo real. Se inspiró en testimonios, libros, tradiciones marineras, relatos transmitidos al calor de las lámparas de aceite. Y, sobre todo, tomó como columna vertebral la historia del ballenero Essex, un barco de Nantucket que en 1820 fue embestido, hundido y reducido a un esqueleto flotante por una enorme ballena blanca que lo partió casi en dos. Aquel suceso sacudió la conciencia marítima de la época, traumatizó a los supervivientes y se grabó en las páginas de dos testimonios fundamentales: el relato del primer oficial Owen Chase y el manuscrito del joven grumete Thomas Nickerson, quien décadas después narraría la tragedia con la mezcla de horror, humanidad y lucidez que marcaría a generaciones posteriores.

Pero antes de llegar al Essex, a Melville, o a Mocha Dick, es necesario comprender el contexto en el que estas historias surgieron. La industria ballenera del siglo XIX fue una auténtica columna vertebral económica, tecnológica y energética del mundo atlántico y pacífico. Alimentaba lámparas, lubricaba maquinaria, iluminaba ciudades, sostenía fortunas enteras. El aceite de la ballena franca y, sobre todo, el del cachalote (o Sperm whale, en inglés) era tan preciado que impulsó una enorme flota de cazadores de leviatanes que surcaban los mares más remotos. Y todo este universo se infiltró en la obra de Melville con la naturalidad de quien escribe desde la experiencia: él mismo había sido marinero en un ballenero, vivido tormentas, disciplinado faenas, huelgas, arponeos, camaraderías temporales y la peculiar hermandad que solo conocen los hombres que se enfrentan al océano.

No es menor recordar que, además de influencia histórica, Moby Dick ha dejado una estela cultural vastísima. No solo generó adaptaciones cinematográficas como la mítica versión de John Huston protagonizada por un imponente Gregory Peck, ni series televisivas como aquella en la que William Hurt y Ethan Hawke encarnaron con solidez a Ahab e Ismael, sino que ha inspirado cómics excepcionales como La Ballena, de Zidrou y Oriol, una obra oscura, poética y profundamente melvilliana en espíritu, o como el maravilloso Mocha Dick, que recupera de manera magistral la figura histórica del cetáceo que dio origen al mito. Incluso novelas como La sangre helada, que bebe claramente del clima psicológico y marítimo que Melville elevó a categoría literaria. La ballena blanca ha sido, y continúa siendo, un símbolo tan poderoso que se ha convertido en un arquetipo universal: la encarnación de lo inabarcable, del terror natural, de la obsesión humana y de la lucha contra lo imposible.

Pero toda esta dimensión cultural posterior no debe ocultar un hecho esencial: Melville se basó en historias reales. No solo en el Essex, sino en múltiples relatos de ballenas blancas enormes, agresivas, casi legendarias, que los marineros del siglo XIX conocían bien. Entre todas ellas sobresale una: Mocha Dick, un gigantesco cachalote blanco del Pacífico Sur, documentado en la literatura marítima y en testimonios de balleneros, protagonista de decenas de encuentros violentos con barcos. Algunos lo describían como casi invulnerable; otros hablaban de cicatrices antiguas que le daban un aspecto fantasmagórico; varios afirmaban que había sobrevivido a más de un centenar de arponazos. Su existencia —real, documentada y extraordinaria— es una de las claves fundamentales para entender que Moby Dick es la transfiguración literaria de un animal que realmente devastó embarcaciones y que alimentó la imaginación marinera durante décadas.

En esta primera parte del artículo no solo nos adentraremos en la obra de Melville y en su resonancia cultural, sino que empezaremos a montar la estructura narrativa que llevará, inevitablemente, hacia la pregunta central: ¿existió Moby Dick? ¿Hubo realmente una ballena blanca, colosal, agresiva, capaz de hundir barcos y sembrar el terror en la industria ballenera? ¿Y, en caso afirmativo, era Mocha Dick la misma ballena que destruyó el Essex? ¿Hubo varios ejemplares? ¿Fue Melville testigo indirecto de un mito colectivo o de una historia documentada?

La industria ballenera, el aceite, los cachalotes (ballenas de esperma) y la estructura económica del siglo XIX

Para comprender de verdad el contexto en el que surgieron historias como la del Essex, es imprescindible sumergirse en la atmósfera económica, tecnológica y cultural que dominaba la primera mitad del siglo XIX. La industria ballenera era, en aquellos años, un coloso mundial, una gigantesca maquinaria marítima que permitía iluminar ciudades, mover engranajes, lubricar maquinaria industrial y sostener fortunas cuya magnitud resulta difícil de dimensionar hoy. Antes del petróleo, antes de la electricidad, antes siquiera de que existieran redes energéticas estables en los países occidentales, el mundo dependía, en buena medida, de lo que podía extraerse de un animal marino de dimensiones tan extraordinarias como el cachalote.

Si en la actualidad una ballena es vista como un símbolo de belleza natural, de conservación, de ecosistemas frágiles y de responsabilidad ambiental, en la época en la que Melville navegó, y en los años en los que el Essex surcó las aguas del Pacífico, era esencialmente un recurso energético. El océano era un yacimiento móvil, imprevisible, colosal, del cual dependían ciudades enteras. El aceite de ballena, especialmente el aceite del cachalote —más fino, más limpio, más resistente a la oxidación y más apto para un uso técnico— era la gasolina del siglo XIX. Las lámparas de interiores, los faroles públicos, las máquinas textiles, los engranajes de fábricas, los relojes de precisión y los mecanismos de barcos y locomotoras lo utilizaban constantemente. Sin ese aceite, la noche habría sido más oscura, las industrias más torpes, los talleres más sucios y los progresos técnicos más lentos.

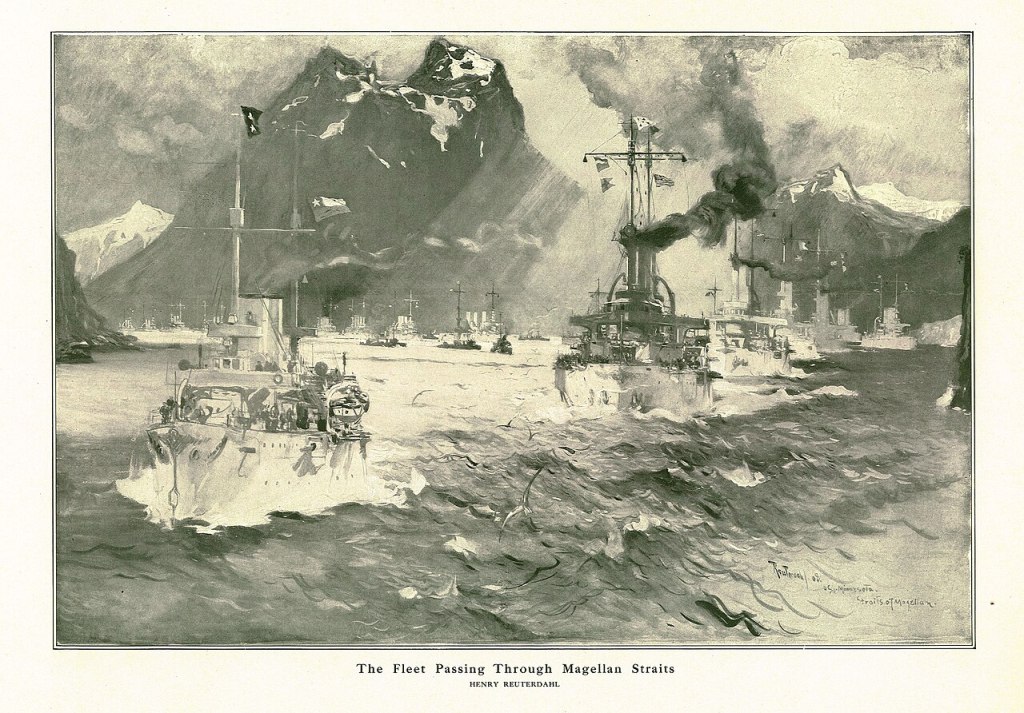

Por eso, la caza de ballenas no era simplemente una actividad económica: era una empresa casi épica. Implicaba adentrarse en mares lejanísimos, pasar años sin tocar tierra firme, atravesar ciclones, bordear arrecifes desconocidos, convivir con culturas extrañas, sufrir motines ocasionales y enfrentarse a animales de una fuerza descomunal. La flota ballenera estadounidense —especialmente la que salía de Nantucket y, más tarde, de New Bedford— era la más temida, respetada y eficiente del mundo. Representaba la punta de lanza de una economía oceánica capaz de generar riquezas inmensas y, al mismo tiempo, de devorar vidas como si fueran un tributo inevitable al progreso.

El cachalote desempeñaba un papel especial en este entramado. A diferencia de la ballena franca o la ballena boreal, animales más lentos y menos agresivos, el cachalote era un verdadero coloso. Los ejemplares adultos podían superar los veinte metros de longitud y las cincuenta toneladas, con cabezas cuadrangulares que albergaban un órgano masivo lleno de un aceite ceroso y claro conocido como espermaceti. Este espermaceti, cuando se purificaba, producía una cera de altísima calidad, perfecta para fabricar velas limpias —sin humo, sin olor, con una llama clara y estable— y un aceite incomparable. Aquello convirtió al cachalote en un tesoro viviente. Y, como suele ocurrir con los tesoros, también en una fuente de violencia.

La caza de un cachalote era, en esencia, una negociación con la muerte. Los arponeros se acercaban en pequeñas embarcaciones, apenas unos botes de remos que se internaban silenciosamente hasta quedar a pocos metros de un gigante cuya cola podía partirlos en dos en un instante. El procedimiento era casi el mismo que Melville describió con la minuciosidad de un antiguo artesano: se lanzaba el arpón, la ballena se sumergía furiosa, arrastraba al bote a velocidades demenciales en un fenómeno conocido como Nantucket sleigh ride (en español, algo así como «el trineo de Nantucket») y cuando el animal se agotaba por la pérdida de sangre, se lo remataba con lanzas más largas llamadas lances. Aquellos combates podían durar horas y, en ocasiones, acababan con los hombres muertos o las embarcaciones destrozadas. En ese juego brutal en el que el cazador podía convertirse en presa, nació la mitología ballenera. Y en ese océano de riesgo constante surgieron figuras como Mocha Dick.

Antes de acercarnos a esa criatura extraordinaria, conviene aclarar que las ballenas blancas —o, más específicamente, los cachalotes albinos— no son imposibles, aunque sí rarísimos. Su aparición, unida a su tamaño imponente y a su comportamiento a menudo agresivo, las convertía automáticamente en protagonistas de las conversaciones marítimas. Una ballena blanca que sobreviviera a numerosos encuentros con marineros y que acumulase cicatrices, arponazos antiguos, marcas de hierro y restos de cuerdas enredadas en el lomo podía convertirse fácilmente en un mito viviente. Y, de hecho, lo hizo. Mocha Dick era ya una leyenda antes de que Melville escribiera Moby Dick. Los periódicos, los marineros y los autores de memorias navales hablaban de él como una presencia casi sobrenatural en las aguas del Pacífico Sur.

Pero el centro de gravedad de todo este universo era Nantucket, una isla aparentemente insignificante que, sin embargo, dominó durante décadas una parte crucial del comercio energético mundial. Nantucket era una sociedad cerrada, profundamente religiosa, habitada en gran medida por cuáqueros cuyo rigor moral convivía con la dureza física del mar. Sus habitantes crecían viendo barcos partir rumbo a mares helados o tropicales; aprendían desde niños a conocer el viento, a distinguir el olor del aceite crudo, a identificar cicatrices en los arpones, a contar historias de ballenas gigantescas. La identidad de Nantucket estaba tan entrelazada con las ballenas que incluso sus casas, con sus torres de vigilancia llamadas widow’s walks, parecían diseñadas para medir el horizonte en busca de un barco que regresara tras años de ausencia.

Los hombres de Nantucket crecían sabiendo que, tarde o temprano, se convertirían en arponeros, marineros o aprendedores de oficio. Y esta tradición forjó hombres extremadamente resistentes, disciplinados y, a menudo, obstinados. Entre ellos se encontraban los protagonistas reales de la historia que inspiró a Melville: George Pollard, joven capitán del Essex, un hombre de semblante tranquilo pero firmemente arraigado en las costumbres marítimas de la isla, y Owen Chase, su primer oficial, un hombre de gran habilidad, ambicioso, inteligente, capaz de comprender la importancia de su testimonio en un momento de crisis.

Pero nada de esto habría ocurrido si el mundo ballenero no estuviera impulsado por una fuerza económica inconmensurable. El valor del aceite de cachalote era tan elevado que justificaba viajes que duraban tres, cuatro o incluso cinco años, atravesando todos los océanos del planeta. Los barcos partían cargados de bienes para intercambiar, se abastecían en islas remotas, reclutaban tripulaciones diversas —africanos, polinesios, europeos, nativos americanos— y regresaban convertidos en auténticas factorías flotantes. Las cubiertas se llenaban de barriles gigantescos; las calderas ardían sin pausa; el olor del aceite saturaba cada tablón, cada cuerda, cada costura del barco. La vida a bordo era dura, monótona, violenta y, paradójicamente, próspera.

Este mundo fue el que Melville conoció en su juventud. Antes de convertirse en escritor, antes de ser consciente del destino literario que le esperaba, fue un simple marinero. Trabajó en un ballenero llamado Acushnet y experimentó en carne propia la implacabilidad del océano, la fraternidad forzada de la vida marítima, los terrores que solo conocen quienes navegan durante meses sin ver tierra, la sensación de encontrarse en manos de algo inmenso, vivo, indiferente. Aquella experiencia moldeó su visión del cachalote no como un simple animal, sino como una fuerza natural, un símbolo, un espejo distorsionado de la humanidad.

La industria ballenera también tenía un componente casi clasificatorio. Los marineros aprendían a distinguir especies, comportamientos, estrategias de caza y territorios migratorios. Sabían que las ballenas francas preferían aguas más frías y movimientos lentos, mientras que los cachalotes se aventuraban en profundidades increíbles, a veces sumergiéndose más de mil metros en busca de calamares gigantes. También sabían que ciertas ballenas desarrollaban comportamientos anómalos tras sobrevivir a encuentros traumáticos con arponeros. En algunos casos, se volvían extremadamente agresivas, atacaban embarcaciones o presentaban patrones de comportamiento que hoy, a la luz de la biología moderna, podrían interpretarse como respuestas defensivas complejas.

Todo este entramado —económico, social, biológico, cultural y mítico— es esencial para comprender que la historia del Essex y la figura de Mocha Dick no surgieron en un vacío. Nacieron en un mundo donde las ballenas eran codiciadas y temidas, donde los marineros podían ver en un animal un símbolo divino, un enemigo personal o un monstruo natural. En ese universo saturado de tensión, de tecnología rudimentaria y de ambición desbordada, cualquier anomalía adquiría inmediatamente un aura sobrenatural.

El Essex, Nantucket, Pollard, Chase, Nickerson y la ballena blanca que partió un barco en dos

En la historia marítima existen naufragios que se convierten en advertencias, tragedias que se transforman en manuales de navegación y destinos que, por su singularidad, adquieren el peso simbólico de una leyenda. El caso del Essex pertenece a esta última categoría. No se trata solo de un barco hundido —algo tristemente común en toda la historia de la navegación— sino de un suceso tan extraordinario, tan inusual, tan inimaginable, que marcó para siempre el imaginario ballenero y se convirtió en la semilla principal de Moby Dick. Para entender la magnitud de aquel acontecimiento es necesario retroceder a la vida cotidiana de Nantucket, a la tradición marinera que moldeó a los hombres que partieron en aquel barco y al perfil psicológico de sus protagonistas.

Nantucket, en los albores del siglo XIX, era un enclave singular: una isla pequeña, ventosa, aislada del continente, habitada por cuáqueros que habían hecho del mar su templo y su sustento. Desde finales del siglo XVIII, Nantucket había consolidado una flota ballenera prodigiosa, formada por barcos que partían durante años para recorrer el Atlántico, el Índico y el Pacífico en busca de los gigantes marinos cuyo aceite iluminaba el mundo. Los jóvenes de la isla crecían con la idea de que el océano era la prolongación natural de su existencia, y aquel estrecho marco social condicionaba sus aspiraciones. Ser capitán de un ballenero era la cúspide de una carrera durísima que exigía décadas de experiencia, un temple casi inhumano y una habilidad excepcional para mantener a raya a una tripulación heterogénea y a un mar caprichoso.

Entre aquellos hombres se encontraba George Pollard Jr., que en 1820 era un capitán excepcionalmente joven. A sus 28 años, Pollard se convirtió en el comandante del Essex, un barco de tamaño medio dentro de la flota de Nantucket, pero con un historial respetable y varias campañas exitosas en su haber. Pollard era un hombre reservado, serio, de temperamento sosegado; un cuáquero típico, marcado por una ética severa y una calma que inspiraba, más que temor, una respetuosa confianza. Su juventud era, sin embargo, un arma de doble filo. Si bien demostraba solvencia profesional, también cargaba con la sombra de la inexperiencia, y en un mundo donde cada tormenta podía ser fatal, la falta de años de mando podía resultar determinante.

A su lado viajaba Owen Chase, el primer oficial del barco, un hombre enérgico, ambicioso, dotado de un intelecto agudo y de un sentido práctico que compensaba en ocasiones el exceso de prudencia de Pollard. Chase era hijo de Nantucket también, pero su carácter era muy distinto. Era un hombre de acción, orgulloso de su habilidad como ballenero y convencido de que su destino era escalar posiciones hasta llegar a convertirse en capitán. Su visión pragmática del mundo quedó posteriormente reflejada en su relato del naufragio, un documento extraordinario por su claridad, su ritmo y su afán de precisión. Chase fue, además, un observador minucioso, capaz de registrar detalles que otros habrían pasado por alto, y su testimonio constituye uno de los pilares fundamentales que permiten reconstruir lo sucedido.

El tercer nombre relevante es el de Thomas Nickerson, que embarcó en el Essex como grumete. Nickerson era un muchacho de apenas quince años, moldeado por la tradición de la isla y embriagado por la emoción de formar parte de un viaje que, se suponía, sería una prueba iniciática más en la vida de un marinero. Décadas más tarde, ya anciano, escribiría su propio relato, una memoria íntima, honesta y desgarradora, que permanecería perdida durante más de un siglo hasta su recuperación a finales del XX. Su perspectiva —la de un adolescente enfrentado a horrores impensables— añade matices esenciales a la historia, pues muestra cómo la tragedia del Essex no solo fue un desastre histórico, sino un trauma humano profundo.

El Essex zarpó de Nantucket el 12 de agosto de 1819, con una tripulación formada por veinte hombres. Su objetivo era claro: atravesar el Atlántico, bordear el cabo de Hornos y adentrarse en el Pacífico para llenar sus bodegas de aceite de cachalote. Solo cuando el barco regresara cargado y las factorías de Nantucket transformaran el aceite en velas, jabón y lubricantes, podrían los marineros volver a casa. En aquella época, un viaje ballenero podía durar dos o tres años; era un compromiso total con el mar, una renuncia temporal a la vida en tierra y una apuesta peligrosa en la que muchos dejaban la salud, los nervios o la vida.

Ya desde las primeras semanas, el Essex empezó a mostrar síntomas de infortunio. A los pocos días de zarpar, una tormenta violenta lo golpeó con tal fuerza que tumbó parte de sus mástiles y dañó la estructura. Pollard, prudente, propuso regresar a Nantucket para efectuar reparaciones, pero Chase y varios oficiales se opusieron. Consideraban que aquello habría sido interpretado por la isla como una señal de debilidad y un mal presagio, y que la reputación del capitán quedaría dañada. Finalmente, el Essex continuó su ruta. Esta primera decisión, aparentemente trivial, se convertiría más tarde en uno de esos elementos fatales que, en retrospectiva, parecen señales de un destino oscuro ya sellado.

Meses más tarde, tras continuar su ruta hacia el sur y cruzar el cabo de Hornos, la tripulación se adentró en el Pacífico Sur, un territorio que, en aquella época, era un océano casi infinito de silencio, bruma y peligros. Allí, entre islas remotas, atolones deshabitados y zonas de pesca poco exploradas, los balleneros se encontraban en su hábitat más fértil. Fue en aquellas aguas donde, según los testimonios históricos y los análisis posteriores, una serie de ballenas blancas —rarísimas, espectrales, agresivas— comenzaron a atraer la atención de las tripulaciones.

El momento decisivo llegó el 20 de noviembre de 1820, una fecha que quedaría grabada en la historia marítima. Aquel día, el Essex se encontraba lejos de cualquier costa conocida, en una región del Pacífico a miles de kilómetros de tierra firme. Habían avistado un grupo de cachalotes y, siguiendo el procedimiento habitual, se lanzaron los botes de caza. Chase comandaba uno de ellos y estaba en pleno proceso de arponear un animal cuando escuchó un sonido inusual proveniente del barco principal. Al levantar la mirada, vio —según sus propias palabras— a un cachalote enorme, blanco, de una longitud descomunal, que se aproximaba al Essex con una extraña deliberación, como si hubiera tomado una decisión consciente.

Lo que sucedió después desafía, incluso hoy, la imaginación. La ballena embistió el barco una primera vez, golpeando la proa con una fuerza tal que estremeció toda la estructura. Los marineros quedaron paralizados unos instantes. Chase vio cómo Pollard trataba desesperadamente de maniobrar para evitar una nueva colisión. Pero la ballena, en un acto tan excepcional que sigue siendo objeto de estudio, giró, se sumergió y volvió a emerger frente al Essex, cargando de nuevo con la determinación de un enemigo que comprende dónde debe golpear. La segunda embestida fue devastadora. El casco cedió, las tablas crujieron como huesos rotos y el barco empezó a hundirse con una rapidez alarmante. Chase jamás olvidó aquel instante, y en su relato dejó escrito que la ballena parecía mirar al barco —como si fuera consciente de lo que estaba haciendo— antes de desaparecer en las profundidades.

Aquello no fue un accidente. Fue un ataque en toda regla. Y, para los marineros del Essex, fue también un acto que desafiaba las categorías de lo imaginable. Nunca antes, en la historia registrada de la ballenería, un cachalote había hundido un barco grande embistiéndolo con la fuerza suficiente como para partir su estructura. Lo que habían visto era, simplemente, imposible. Pero lo imposible se había hecho real. La gran ballena blanca —que muchos identifican hoy como Mocha Dick— había destruido el Essex y condenado a su tripulación a una odisea de muerte, hambre, desesperación y canibalismo. Una tragedia tan atroz que, durante años, la isla de Nantucket evitó hablar de ella.

Pollard perdió aquel día no solo su barco, sino el rumbo de su vida. Su obsesión posterior por encontrar a la ballena —una obsesión apagada, menos teatral que la de Ahab, pero igualmente profunda— se convertiría en uno de los elementos más inquietantes de su biografía. Chase, por su parte, se convirtió en el cronista del desastre, plasmando en papel una de las narraciones marítimas más conmovedoras de la era ballenera. Nickerson quedó marcado para siempre.

El naufragio, los botes abiertos, la supervivencia extrema y el eco literario que llegó a la pluma de Melville

Cuando el Essex comenzó a hundirse, la tripulación entró en un estado de shock colectivo. Un ballenero podía arder, podía encallar, podía estropearse; pero lo que no podía —lo que ningún marinero del mundo creía posible— era ser hundido por una ballena en un ataque directo. En andanadas de terror y desconcierto, los hombres saltaron a los botes mientras el barco se inclinaba como un animal moribundo, expulsando tablones y barriles. Lo que llevaban encima era lo único que tendrían durante los meses siguientes, y de la rapidez con la que recogieran víveres dependía su supervivencia. Sacaron agua en toneles pequeños, algo de pan duro, varias tortas de galletas, herramientas, brújulas, arpón o dos, una pistola, pólvora húmeda, un par de velas improvisadas y poca cosa más. El océano, esa vastedad muda y azul, había decidido que veinte hombres quedaran en manos de unos botes de madera del tamaño de un comedor grande.

Había tres botes principales: uno bajo el mando del capitán Pollard, otro al cargo de Owen Chase y un tercero dirigido por el segundo oficial Matthew Joy. Cada bote debía funcionar como una pequeña embarcación autónoma, con su vela improvisada, su timón rudimentario y la esperanza de encontrar tierra firme. Pero el Pacífico, en esa región concreta, es uno de los lugares más remotos del planeta. Desde el punto donde el Essex naufragó, las islas habitadas más cercanas estaban a miles de kilómetros. La posibilidad de supervivencia, incluso con barcos enteros, era escasa. Con botes abiertos, expuestos al sol, al salitre, a la deshidratación y al hambre, las probabilidades eran casi nulas.

Decidir el rumbo fue la primera crisis. Los marineros conocían la existencia de las islas Marquesas y de otras tierras que se encontraban a menos distancia, pero temían —por pura superstición, por rumores transmitidos de barco en barco— que estuviesen habitadas por pueblos caníbales. Paradójicamente, el miedo a convertirse en alimento de otros seres humanos los llevó a tomar una decisión que los colocó en la trayectoria más dura: navegar hacia el este, hacia las costas de Sudamérica, a miles de kilómetros, atravesando una zona sin vientos fiables, carente de corrientes favorables y en la que el océano se convierte en un espejo inmóvil bajo un sol aplastante. Fue una elección trágica. En aquella búsqueda de seguridad se adentraron en la ruta de la mayor mortandad imaginable.

Los primeros días resultaron relativamente manejables. Los hombres conservaban aún algo de disciplina, el sentido del deber no se había quebrado y el liderazgo de Pollard y Chase mantenía cierta estabilidad emocional. Pero el sol empezó a quemar la piel hasta levantar ampollas; el agua dulce comenzó a evaporarse o a pudrirse en los barriles; las galletas —hechas de harina y agua— se llenaron de gusanos, y el mar, inmenso, vacío, indiferente, se convirtió en un muro psicológico. Podían remar durante horas sin avanzar más que unos metros. El viento, cuando llegaba, los empujaba en direcciones caprichosas. El hambre y la sed empezaron a devorar la moral.

La primera muerte no tardó. El segundo oficial Joy, debilitado y enfermo, sucumbió poco después del naufragio. Su pérdida marcó el principio del derrumbe mental de la tripulación. A partir de ese momento, la sucesión fue lenta, inexorable y brutal. El calor tropical, combinado con la total exposición, convirtió los botes en hornos. La piel se agrietaba, los labios sangraban, los ojos ardían. Los hombres bebían agua salada desesperados, lo que aceleraba la deshidratación. Las noches frías provocaban temblores imposibles de controlar, seguidos por días insoportables que cocían la carne a fuego lento.

Tras semanas de sufrimiento, los botes alcanzaron una pequeña isla deshabitada —la isla Henderson— donde encontraron cangrejos y agua dulce. Permanecieron allí un tiempo, aliviados por esa tregua que el destino les concedía. Sin embargo, la isla no podía sostener a todos. Pollard y Chase decidieron continuar la travesía hacia Sudamérica, y la mayoría de los hombres los siguieron. Tres tripulantes se quedaron atrás, incapaces de soportar otra travesía en los botes abiertos. Aquellos tres sobrevivirían. Los demás retomaron su viaje hacia el abismo.

A partir de ahí, la historia se vuelve una de las narraciones más oscuras de la historia naval. Los hombres empezaron a morir uno a uno. Los cadáveres, primero envueltos en un ritual cuáquero austero, eran devueltos al mar. Pero la realidad pronto se volvió más dura. Con la comida agotándose, los cuerpos comenzaron a ser vistos no como compañeros caídos, sino como la única posibilidad de sobrevivir unas horas más. El canibalismo, que los marineros temían encontrar en supuestas islas del Pacífico, terminó practicándose entre ellos mismos. Los testimonios de Chase y Nickerson son sobrios, casi pudorosos al respecto, pero su silencio entre líneas dice más que cualquier palabra explícita. Cuando los recursos se agotaban, el cuerpo del último fallecido se convertía en sustento.

Incluso ese macabro recurso llegó a su límite cuando los vivos ya no podían sostenerse. Fue entonces cuando el bote de Pollard recurrió a una práctica tan antigua como desesperada: el sorteo. Un nombre sería elegido al azar para morir en beneficio de los demás. El joven Owen Coffin, primo de Pollard, escogido por el destino en aquel terrible ritual, aceptó su suerte con una entereza que perturbó incluso a los hombres más endurecidos. Pollard, destrozado, ofreció ocupar su lugar, pero Coffin se negó. El disparo que terminó con su vida fue una de las escenas más traumáticas para los supervivientes.

Esta odisea, que duró más de noventa días, terminó cuando los restos del bote de Chase fueron avistados por el barco Indian. Días después, el bote de Pollard fue encontrado por el Dauphin. De los veinte hombres que habían partido de Nantucket, solo ocho regresaron vivos. Sus cuerpos estaban consumidos casi hasta el esqueleto, sus ojos hundidos, su piel quemada. Parecían espectros. Ningún miembro de una tripulación ballenera había vivido nunca algo así. La historia del Essex no fue una tragedia común: fue un encuentro con lo inimaginable.

La noticia hizo temblar a Nantucket. No solo por el horror de la supervivencia, sino por la causa del naufragio. Los sobrevivientes no hablaban de un accidente, sino de un ataque deliberado de un cachalote gigantesco, blanco, de comportamiento anómalo. Aquello rompía todos los esquemas de la ballenería. Si un cachalote podía hundir un barco, ¿cuántos más podrían hacerlo? ¿Era la ballena una criatura racional, capaz de planear una embestida? ¿Había especímenes más agresivos que otros? ¿Y aquella ballena, la del Essex, era la misma que otros marineros habían visto en el Pacífico, un animal legendario llamado Mocha Dick?

El impacto llegó a oídos de Herman Melville años después. Melville conoció a Owen Chase en Nantucket, trató con su hijo —Nathaniel— y leyó con atención el relato del primer oficial. Aquel texto, junto con testimonios de otros marineros, alimentó la imaginación de un escritor que ya conocía el océano y su capacidad para engendrar fuerzas narrativas. A partir de aquel encuentro entre la realidad y la leyenda, Melville elaboró la figura del capitán Ahab, la obsesión hecha carne, y transformó al cachalote blanco en un símbolo universal de la lucha del hombre contra lo inconmensurable.

La historia del Essex no es solo la raíz de Moby Dick: es uno de los testimonios más estremecedores de la fragilidad humana ante la naturaleza, del poder destructivo del océano y de la delgada frontera que separa la civilización de la barbarie cuando las circunstancias superan cualquier límite imaginable.

Mocha Dick, la verdadera ballena blanca: sus ataques, sus avistamientos y “su muerte”

Para entender por qué la historia del Essex adquirió una resonancia tan poderosa, es necesario adentrarse en el territorio que separa la zoología de la mitología, el archivo naval del rumor transmitido entre cubiertas y fogones. Y en ese espacio fronterizo, casi legendario, se alza la figura de Mocha Dick, quizá el cachalote más célebre e inquietante de toda la historia marítima. Si Moby Dick es el símbolo literario absoluto, Mocha Dick es su contraparte real, el animal que durante décadas dominó la imaginación —y el terror— de las flotas balleneras del Pacífico.

Su nombre procede de la isla Mocha, un enclave situado frente a las costas de Chile, que durante buena parte del siglo XIX fue un punto de referencia habitual para balleneros estadounidenses y británicos. Las aguas profundas del Pacífico Sur eran ricas en cachalotes, y los barcos que perseguían al “oro líquido” del espermaceti situaban a menudo sus rutas cerca de aquellas latitudes. Fue allí donde comenzaron los avistamientos de una criatura inusual, un cachalote de coloración blanquecina, enorme, de comportamiento errático y, según los relatos, capaz de destruir embarcaciones menores con una violencia impropia incluso para un animal de ese tamaño.

La primera descripción conocida de Mocha Dick llegó a Occidente a través del escritor Jeremiah N. Reynolds, cuyo artículo publicado en 1839 se convirtió en una pieza esencial para comprender el mito. Reynolds describió al cachalote blanco como un animal gigantesco, cubierto de cicatrices, con una piel áspera moteada por heridas antiguas, restos de cables incrustados y marcas de hierro procedentes de arpones que no habían logrado matarlo. El retrato es el de un veterano de innumerables batallas, un coloso que había sobrevivido a más de un centenar de encuentros con balleneros. No era simplemente un animal: era un superviviente, un guerrero oceánico marcado por una larga vida de violencia mutua entre el ser humano y la ballena.

Pero la existencia de Mocha Dick no dependió de un solo texto. La tradición oral ballenera lo había convertido en una figura temida mucho antes de que Reynolds lo retratara. Los marineros contaban historias de embestidas poderosas, de botes despedazados, de persecuciones frenéticas, de noches enteras en las que la silueta fantasmagórica de la ballena blanca aparecía bajo la luna como un espíritu del océano. No era raro que un arponero afirmara haberlo visto, o que una tripulación asegurase que, tras una jornada de pesca, una figura inmensa los había observado desde lejos antes de sumergirse en silencio. La persistencia de esos relatos, en diferentes años y en diferentes barcos, configuró un retrato colectivo coherente: Mocha Dick era real.

La cuestión más fascinante radica en su comportamiento. Los cachalotes son, por lo general, animales prudentes, que huyen a gran velocidad cuando se sienten amenazados. Solo en condiciones extremas se enfrentan a un bote. Sin embargo, Mocha Dick mostraba una tendencia casi sistemática a contraatacar. En varios testimonios recogidos por marineros estadounidenses se menciona su costumbre de dirigirse directamente hacia los botes, como si reconociera el peligro que representaban los arponeros y actuara para neutralizarlos. En una ocasión, según un capitán de New Bedford, la ballena voló literalmente un bote por los aires al golpearlo desde abajo. En otro episodio, registrado en un cuaderno de bitácora hoy perdido pero citado en documentos secundarios, Mocha Dick habría dejado sin protección a toda una tripulación al destruir tres botes de golpe antes de desaparecer en las profundidades.

Estas conductas, lejos de ser imposibles, encuentran apoyo en observaciones modernas sobre la inteligencia y memoria de los cachalotes. Existen estudios que sugieren que estos animales pueden aprender a reconocer barcos, evitar zonas peligrosas, modificar su comportamiento tras sucesos traumáticos e incluso aplicar estrategias coordinadas para proteger al grupo. En aquel siglo XIX de violencia oceánica, no es difícil imaginar que un cachalote particularmente perseguido desarrollase una predisposición agresiva. Y si, además, su coloración inusual lo hacía inconfundible, se convertía automáticamente en un protagonista recurrente de las crónicas marineras.

La zona donde el Essex naufragó se encuentra dentro del área general donde Mocha Dick era avistado con mayor frecuencia. Además, la descripción del cachalote que atacó al Essex coincide con algunos rasgos atribuidos a Mocha Dick: su coloración clara, su enorme tamaño, su comportamiento anómalo y su determinación en el ataque. Sin embargo, también existen diferencias. Reynolds situaba los avistamientos principales de Mocha Dick más al sur, cerca de la isla Mocha, mientras que el ataque al Essex ocurrió a mayor distancia. Pero el Pacífico es un océano inmenso, y los cachalotes pueden recorrer miles de kilómetros en busca de alimento o pareja. Nada impide pensar que un ejemplar concreto —marcado por cicatrices, por ataques humanos, por años de experiencia— pudiera haber seguido a un grupo de hembras o haberse desplazado hacia zonas inusuales.

Por otro lado, conviene recordar que el Pacífico del siglo XIX era el territorio predilecto de muchos cachalotes albinos o parcialmente albinos. La literatura ballenera habla de varios ejemplares distintos, algunos de ellos extremadamente agresivos. La coincidencia de color y comportamiento no garantiza identidad, pero tampoco la descarta. El Essex pudo haber sido destruido por Mocha Dick o por otro cachalote blanco cuya historia se perdió en el silencio del mar. Lo que sí es seguro es que el ataque del Essex alimentó la fama de Mocha Dick, mezclando hechos reales con rumores exagerados hasta convertirlo en una figura casi totémica.

Un dato revelador es que Mocha Dick siguió vivo tras el naufragio del Essex. Los avistamientos continuaron durante la década de 1830 y también a comienzos de la de 1840, cuando Reynolds escribía sobre él. Su muerte, según varias versiones, habría ocurrido alrededor de 1859, cuando un grupo de arponeros finalmente logró abatirlo tras un combate feroz. Las historias sobre cómo su cuerpo gigantesco emergió por última vez —según los relatos, cubierto de heridas— reforzaron aún más su leyenda. Tras décadas resistiendo a los cazadores, había caído no como un animal cualquiera, sino como un enemigo formidable.

Los avistamientos de ballenas blancas no terminaron con Mocha Dick. En el Atlántico Norte se registraron casos esporádicos, y en el siglo XX hubo informes dispersos en diversos puntos del mundo. Uno de los más interesantes procede de Portugal, a comienzos del siglo pasado, donde pescadores locales aseguraron haber visto un enorme cachalote casi albino frente a las Azores. Aquella ballena fue perseguida por varias embarcaciones, pero nunca capturada. No existe evidencia de que fuera descendiente de Mocha Dick, pero el mito encaja en la tradición que sobrevivió intacta incluso cuando la industria ballenera comenzó su declive. El simple hecho de que marineros separados por décadas y miles de kilómetros consideraran notable la aparición de un cachalote blanco demuestra lo profundo que había calado la figura original.

Con la muerte de Mocha Dick terminó una era. El surgimiento del petróleo, la invención de la electricidad y la caída de los precios del aceite de ballena derrumbaron la industria que había impulsado a cientos de barcos hacia el Pacífico. Nantucket cayó en decadencia, New Bedford perdió parte de su poder económico y el mundo olvidó, poco a poco, la existencia de aquel gigante blanco que había desafiado la hegemonía humana. Pero la literatura no lo olvidó. Melville lo transformó en símbolo universal, los cómics del siglo XXI lo recuperaron con una estética poderosa y los historiadores lo reivindican hoy como un animal real cuya historia merece recordarse.

Moby Dick existió

Hay conclusiones que no se pueden presentar como meras afirmaciones, porque su peso histórico supera la simple demostración lógica. Este es el caso de la pregunta que da título al artículo: ¿existió Moby Dick? La respuesta no solo es afirmativa, sino que engloba una realidad más importante: probablemente no existió un único Moby Dick, sino varios cachalotes blancos que marcaron la historia marítima del siglo XIX. Entre todos ellos, sin duda, el más célebre, el más documentado, el más perseguido y el más temido fue Mocha Dick. Pero la verdad es que la literatura, la cultura popular y la memoria colectiva han terminado fusionando a todos esos ejemplares en un único arquetipo: la gran ballena blanca. Y en ese arquetipo se entrelazan el animal real, la angustia marinera, la lucha por la supervivencia, el poder destructor del océano y la imaginación inagotable de Herman Melville.

Mocha Dick existió. Su nombre aparece en archivos, cuadernos de bitácora, testimonios de balleneros, relatos publicados por escritores estadounidenses de la época y referencias cruzadas en documentos navales que, aunque dispersos y fragmentarios, coinciden en su descripción: un cachalote enorme, blanco, de comportamiento inusual y temperamento violento, que sobrevivió a decenas de enfrentamientos con barcos balleneros. Estos hechos no son especulaciones: pertenecen a la historia factual de la ballenería estadounidense, una industria lo suficientemente rigurosa en sus registros como para distinguir el rumor del suceso. Y esa es la clave que otorga credibilidad al mito. No hablamos de un animal inventado, sino de un ejemplar real cuyas hazañas se transmitieron de barco en barco como se transmiten las leyendas más sólidas: al calor de las lámparas de aceite, en noches sin luna, entre hombres que no podían permitirse la fantasía gratuita porque su vida dependía de la claridad con la que comprendieran el océano.

El hundimiento del Essex fue una advertencia para la industria ballenera, un recordatorio de que el océano, aun domesticado por la técnica y la experiencia humana, siempre conservaba la capacidad de destruir a quienes pretendían dominarlo. Pero la historia no terminó en 1820; siguió viva en la memoria de Nantucket, en el libro de Owen Chase, en el manuscrito de Thomas Nickerson y en las conversaciones de marineros que hablaban de ballenas blancas con un respeto casi religioso.

La transformación decisiva llegó cuando Herman Melville convirtió esa materia prima en literatura. Es importante recordar que Melville no escribió Moby Dick para narrar un hecho histórico, sino para explorar un concepto filosófico: la obsesión humana frente a lo incomprensible. Su capitán Ahab no es un reflejo exacto de Pollard —quien era prudente, moderado y profundamente marcado por su fe cuáquera— sino una figura trágica que condensa la locura del poder absoluto, el orgullo desafiante, la lucha contra un destino que solo puede terminar en destrucción. Melville tomó la tragedia del Essex y la moldeó según la estructura de una tragedia clásica: un héroe arrastrado por una pasión desmesurada, un antagonista que no es una criatura racional, sino una fuerza cósmica, y un desenlace que convierte la lucha en metáfora universal.

Si Mocha Dick fue el animal real, Moby Dick es su conversión simbólica. Y como todo símbolo que perdura, ha sobrevivido a siglos de reinterpretaciones. Tras la publicación de la novela el mito de la ballena blanca continuó expandiéndose a través de adaptaciones cinematográficas, obras teatrales, ilustraciones exuberantes de los siglos XIX y XX, cómics magistrales como La Ballena o el magnífico Mocha Dick, que recupera la figura real con un poder narrativo y visual extraordinario, o novelas posteriores como La sangre helada, que heredaron de Melville el tono de desamparo marítimo y misterio psicológico. El mito sobrevivió, sobre todo, porque la historia era buena demasiado buena para olvidarse.

Pero mientras la ballena crecía en la imaginación colectiva, la industria que le dio origen se desmoronaba. La aparición del petróleo y, poco después, de la electricidad, concedió al mundo fuentes de energía más eficientes, más baratas y menos dependientes de expediciones oceánicas de varios años. El precio del aceite de ballena cayó en picado; las factorías balleneras cerraron o se reconvirtieron; Nantucket entró en una crisis económica irreversible. Lo que había sido durante décadas una potencia marítima se convirtió en una isla silenciosa, cargada de recuerdos y de historias que ya nadie necesitaba. New Bedford resistió algo más, pero también perdió su hegemonía. El mundo se electrificó, se industrializó, se modernizó. Y la ballenería, que había sostenido una parte esencial del sistema energético global, quedó relegada a un capítulo del pasado.

Paradójicamente, este declive favoreció la canonización del mito. Cuando ya no había flotas persiguiendo cachalotes, cuando ya no se cazaban ballenas en masa, cuando el mar comenzó a verse como un espacio a proteger más que a explotar, la figura de la ballena blanca dejó de ser un enemigo para convertirse en un símbolo. En las décadas siguientes, la ciencia descubrió aspectos fascinantes sobre los cachalotes: su inteligencia social, su compleja estructura de comunicación acústica, su longevidad, su capacidad para recorrer miles de kilómetros en busca de alimento. De repente, aquel monstruo que hundía barcos empezó a ser visto como un ser extraordinario, antiguo, digno de admiración. La historia se redimensionó: lo que antes era una amenaza se convirtió en patrimonio natural.

Podemos afirmar, con la evidencia histórica en la mano, que la ballena blanca existió. Que hubo un Mocha Dick. Que hubo otros ejemplares blancos. Que hubo ataques documentados y uno de ellos hundió un barco entero. El mito no se alzó sobre la nada: se alzó sobre hechos que, por su rareza y su potencia narrativa, estaban destinados a transformarse en leyenda.

BIBLIOGRAFÍA

AAVV. The Cold Blood: Whaling, Ice, and Human Endurance in the Nineteenth Century. Chicago, University of Chicago Press, 1998.

ABRAMS, A. Nantucket: A Seafaring Community in the Age of Whaling. Boston, Beacon Press, 1974.

BARLOW, M. Whaling Voyages and Oceanic Routes. London, Conway Maritime Press, 1988.

BROWN, R. D. The Strength of a People: The Idea of an Informed Citizen in America, 1650-1870. New Haven, Yale University Press, 1996.

CLARK, A. H. The Great Sperm Whales: A Natural and Cultural History. Seattle, Blue Horizon Press, 1956.

DOlIN, E. J. Leviathan: The History of Whaling in America. New York, W. W. Norton & Company, 2007.

DRUETT, J. In the Wake of Madness: The Murderous Voyage of the Whaleship Sharon. New York, Algonquin Books, 2003.

ELLIS, R. Men and Whales. New York, Alfred A. Knopf, 1991.

FERGUSON, P. Sailors of the Deep: Life and Death in Whaling Ships. Toronto, Seaway Books, 1986.

GASKILL, M. Between Myth and Monster: The Origins of Maritime Legends. London, Routledge, 2001.

HOUGH, R. Captain James Cook and the Pacific World. London, Hodder & Stoughton, 1979.

LÓPEZ VILLANUEVA, A. Leyendas de los Mares del Sur. Buenos Aires, Sudamericana, 1998.

MORRIS, C. H. The Age of Oil Lamps: Lighting Technologies Before Electricity. London, Amberley Publishing, 2009.

PHILBRICK, N. In the Heart of the Sea: The Tragedy of the Whaleship Essex. New York, Viking Press, 2000.

QUINN, D. The Shipwrecked Mind: Maritime Trauma in the Nineteenth Century. Boston, Houghton Mifflin, 1993.

ROBERTSON, R. A. Mocha Dick: The White Whale of the Pacific. London, Faber & Faber, 1969.

ROSENBAUM, H. Cetáceos del Mundo: Biología, Comportamiento y Conservación. Barcelona, Omega, 2015.

TØNNESSEN, J. N. & JOHNSEN, A. O. The History of Modern Whaling. Berkeley, University of California Press, 1982.

WARREN, M. From Leviathan to Literature: The Whale in Western Imagination. Oxford, Oxford University Press, 2016.

WILSON, G. T. The Pacific Whale Giants: A Natural History of Sperm Whales. San Francisco, Marine Studies Press, 1984.

ZIDROU & ORIOL. La Ballena. (Cómic) Barcelona, Norma Editorial, 2016.